第4回水戸まちなかデザインシンポジウムを開催しました

- mitonomachinaka

- 2024年3月27日

- 読了時間: 15分

更新日:3月17日

2024年3月23日(土)、第4回水戸まちなかデザインシンポジウムを開催しました。

今回は、現在実施中の「水戸まちなかリビング作戦2023」について取り組み内容や検証結果速報等の報告を行ったあと、「水戸まちなかリビング作戦」や「水戸まちなかデザイン会議」での今後の取り組みなど、水戸のまちなかの未来についてディスカッションを行いました。

本シンポジウムは、ZoomウェビナーとYouTube Liveを使用してオンラインで開催し、みんなで水戸のまちなかのこれからを考えるよい機会となりました!

シンポジウム全体の様子は、水戸まちなかチャンネル(YouTube)よりご覧ください。

活動報告

はじめに未来ビジョンとこれまでの活動についてご説明したあと、今年度の活動および「水戸まちなかリビング作戦2023」について、取り組み内容や検証結果速報等の報告を行いました。

未来ビジョンとこれまでの活動については、水戸まちなかチャンネル(該当部分より動画が再生されます)をご覧ください。

《2023年度の活動について》

《水戸まちなかリビング作戦2023について》

「水戸まちなかリビング作戦2023」では、関東初となる国道の歩道へのパークレット設置による空間活用を実施しています。まちなかの道路空間の新たな活用方法を試行し、より魅力あるまちづくりを目指すための検討材料とします。

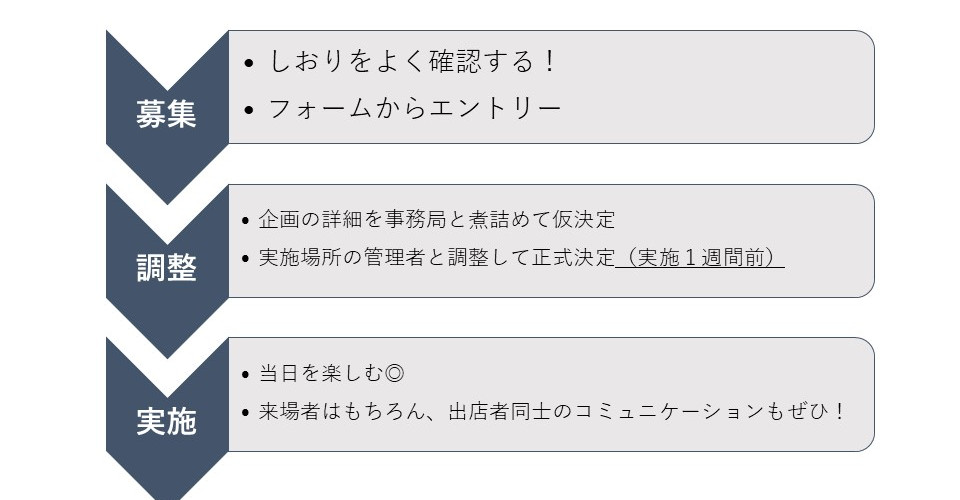

《水戸まちなかリビング作戦2023の活動の流れ》

①現地調査

②デザイン会議での議論/アイデア出し/ブラッシュアップ

③活用区域の絞り込み/活用案の落とし込み

銀杏坂~泉町1丁目の国道50号南北の歩道(総延長約2km)を60弱の区域に分割し、調査区域の状況を把握しました。このうち歩行空間を4m確保でき、一定程度活用が見込める区域を対象に、活用の検討を行いました。

④パークレットのデザイン検討

水戸では初の試みとなるパークレットづくり。

【時由地材・本谷由香さん、ラッキーナンバースリー・寺門千尋さんとのコラボ】

【文化デザイナー学院さんとのコラボ】

【茨城デザイン振興協議会(IDPC)さんとのコラボ】

新たな関係も作りながら、以上3つのコラボでデザインを検討しました。

⑤民間ビルオーナーへの提案

大通りの魅力向上には、沿道の民地の活用も重要です。国道歩道上の手続きが難航した場合も考慮し、民間ビルのオーナー様に活用提案を行いました。

⑥道路占用許可申請&道路使用許可申請

大通りの歩道を使用するには、管理者である国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所、交通管理者である水戸警察署に申請し、許可をいただく必要があります。

8月から協議を開始し10月末に申請、その後資料の修正や追加など複数回のやり取りを経て、水戸市都市計画課の助力もあり、1月30日付で許可をいただくことができました!

⑦パークレット製作&設置

占用許可・使用許可が下りてすぐ製作&設置作業を実施!実行委員会メンバーを含むボランティア活動で、まちなかに新たな空間が誕生しました。

⑧防犯&調査用カメラの設置箇所選定&設置

パークレットの防犯・安全性検証のためにカメラを4カ所に設置しました。

⑨実験パンフレット作成・配布&SNSでの宣伝

マンションへのポスティングや沿道店舗・周辺公共施設等への配布、パークレットへの配架も行いました。

⑩ポスター製作&掲示

ビジョンやこれまでの取り組みをまとめたポスターを製作し、水戸まちなかピクニックで展示!通行人の方にも興味を持っていただけました。

《大通り歩道・沿道空間の活用》

居心地良く歩きたくなるまちなかを目指して、歩道活用における交通安全性の検証や、まちなかでの新たな行動の誘発を行いました。

大通り歩道では、パークレットを5か所に設置し、パークレットやまちなかスタンドの下へ人工芝を敷設、共用駐輪場を3か所に設置しました。

南町自由広場にはテーブルセット・植栽・実験紹介ボード・フリーWi-Fiの設置を行い、ドッグランでは実験紹介ボードのほかに、ニーズを把握するためのアンケートQRを設置しました。

《まちを使いたくなる仕掛け》

提案者自身が主催としてチャレンジする自主提案型企画「まちなかチャレンジ」を募集し、チャレンジの場として「水戸まちなかピクニック in SPRING」を南町自由広場にて4日間開催しました。当日はお子様連れを中心に、のべ200人近くの方がまちなかを楽しんでいました。

また、Instagramを中心にSNSでのプロモーションを積極的に実施し、フォロワー数が2023年12月から400人弱増加しました。

《調査・検証》

AI画像解析を活用し、歩行者・自転車の通行量や通行位置、歩行者・自転車間の距離を調査し、分析を行いました。また、実験についてのWebアンケートを実施しました。

少なくとも現在の交通状況、利用状況において、安全面・管理面での問題は生じていません。

ディスカッション

■ゲスト

本谷由香(時由地材 代表)

寺門千尋(株式会社ラッキーナンバースリー 代表)

■アドバイザー

金利昭 (水戸のまちなか大通り等魅力向上検討協議会 会長)

田中耕市(水戸のまちなか大通り等魅力向上検討協議会 副会長)

■進行

大森賢人(水戸のまちなか大通り等魅力向上検討協議会 事務局)

「水戸まちなかリビング作戦2023」でパークレットの製作にご協力いただいたお二人と、今年度の振り返りやこれからの取り組みについてディスカッションを行いました。

《自己紹介》

●本谷由香

「見捨てられたものに新たな価値を」という理念のもと、建築士として活動している。素材販売/アーティスト支援・シェアハウス運営・空き家再活用事業・建築リフォーム事業の4つの事業を展開。

昨年はドイツで、空き家から出てきた古着物をリメイクした作品にて展示会に参加した。シェアハウスの入居者とCMやホームページを制作し、世界に向けても発信している。

・Yuka Motoya Official:TOP|Yuka Motoya

●寺門千尋

都内でフラワーデザイナーとして活動し、フラワーデザインと花柄の2つの事業を展開。"Communication with Flowers"と"Life with Flowers"をミッションステートメントとして掲げ、数々のイベントで空間装飾を担当している。また、オリジナルフラワーパターンブランド"memorif"を立ち上げ、様々な製品のデザインに採用されている。

さらに社会貢献活動として、百寿をお祝いするフォトスポットとして使えるタペストリーを寄贈する活動を行う。

・ラッキーナンバースリーHP:LUCKY no.3 Flower Design (lucky-no3.com)

《2023年度の取り組みを振り返って》

●本谷氏

最初にお話をいただいた時に、できるかな?と思った。今まで室内の活動が多く、屋外のものは手掛けてきたところがかなり少なかった。1回だけ、木製パレットを使ってウッドデッキを製作したことがあり、それならば自分の中で体験があり提案もできると思った。ただ、最初はパークレットを設置する予定の場所が多く、自分だけでは難しいと思ったため、自分が会員であるIDPCにも協力の提案をした。

自分1人だったらできないことが、色々な方と関わることでできるのではないかということに気づき、自分のご縁や人脈などの色々な繋がりを発揮できた場として、今年度の活動に濃厚に関わることができたのは本当にありがたかった。それとともに、パークレットが水戸のまちなかに必要とされるかどうか、しっかり考えていかなければならないなと思う。私が20年前に初めて水戸を訪れた時は、とても活気があるイメージだった。それからしばらくぶりに来て、まちなかに人が少なくなってしまったことに驚き、以前と違うイメージを抱いたことを寂しく感じた。もっと昔を取り戻していきたいという気持ちはみなさんもあると思うので、その一環に関わり変化させていくとともに、今後も水戸市の未来を考えていけたらと思う。

●大森

アンケートの中でも、廃材を使うことへの抵抗を感じる意見があった。これまでの活動から出た意見でも、フェイクではなく本物の価値あるものを求めるような傾向があったため、今後パークレットが受け入れられたら、より質を高めていきたい。

今回は短期間設置が前提の仮設のものであったが、安く早く手軽にという意味では、パレットを使用したのはとてもよかった。加工がしやすく強度もあり、持ち運びも解体もしやすいため、シンプルなつくりで実現できた。

●寺門氏

帰省の度に衰退していく水戸のまちなかを見て、何か水戸のまちなかのためにできないかと思っていた時に「水戸まちなかデザイン会議」の存在を知り、今年度から参加している。今年度の目標は、まずどういった活動をしている組織かを把握し、私ができることを提案することだったため、思いがけず得意分野でお声がけいただけたことはありがたかった。

自分自身は内情を知っていて、年末から急ピッチでプロジェクトが進んでいったことを理解していたので、完成品を観てすごい・よく形になったなという感想になったが、もし内情を知らない状態で見たら、自由意見にもあったようにもう少しクオリティが…とか、統一されたビジュアルでインパクトのあるものを…と思ったかもしれない。こうだからしょうがないという考えで終わらず、来年度以降にプラスアルファの提案ができたらと思う。

パークレットに文字情報で情報開示をするのは、取り組みを進めるうえでとても大事なことだと思った。それに加えて、自由に使っていいことを直感的に伝えられる工夫がしたい。例えば動物が座って楽しくお茶を飲んでいるようなイラストを描いて、子どもが思わず寄って行くような仕掛けができたらよいと思った。

また、「水戸まちなかデザイン会議」に参加している方々にも様々な得意分野があるため、それをリスト化して必要な時に声をかけられる状態にできるとよいのではないか。

●大森

今年度の動きは、手続き面で想定していなかった流れになってしまったため、外から見ると「何をやっているんだ」という感じに見えざるを得なかった。もともとは10月、人がある程度動いている時にしっかりやりたかった。しかし初の試みで難航し、スケジュールにゆとりがなかったというのはかなり大きい反省点だと思う。その中で形になった部分は良かったが、どうしても堅苦しい感じが出て、柔らかく伝わっていかない。どう生活の延長上に落とし込めるかが、大きな課題だと感じる。

「水戸まちなかデザイン会議」のメンバーも、年度末で忙しいなか参加しづらいスケジュールになってしまった。協議会の取り組みとして、参加する仕組みや場、機会を提供することは非常に大事だと思うため、メンバーのポテンシャルを引き出せる体制を作っていきたい。

●金先生

本谷氏、寺門氏をはじめ、文化デザイナー学院の学生などと協働できたことはとても良かった。パークレットも現地で見たが、置いてあることでとても収まりが良かったと思う。パークレットの無い時と比べて、人の道らしくなったのではないか。

アンケートで廃材への意見があったが、私は廃材だからこそ良い、それが本物だと逆に思う。周りの人たちがどうやってうまく使っていけるかに、考えるところがある思った。

●田中先生

協議会も気づけば4・5年経っていて、これまで積み重ねてきたことを思い返しながら聞いていた。道路を占有して実験を行う中で、大きなトラブルがなく安全第一で実施できたことは大きい。パークレットの設置において「安全」「機能」「デザイン」の3つが大事だと考えている。

まちの中で高齢の方が多くなり、車に頼らないで歩いて生活するときに「買い物弱者」という問題が生まれる。重い荷物を持って帰る途中で、気軽に座れるような機能を持つパークレットがあれば、生活しやすさの改善にもつながるのではないか。

機能とデザインは必ずしも比例するものではないが、最初に興味を持って使ってもらうきっかけはデザインが担うところが大きいと思うので、今回様々な方にデザイン面から機能まで考えてかっこよくやっていただけて良かった。

自由意見でもクオリティの話が出たが、要望が出たことで必要とされていることがわかったのではないか。

《今後の展望》

●本谷氏

沿道店舗とのつながりがあったほうがよいと思っている。沿道店舗の事業者の方からアプローチして、活動を知ってくれた方がお客さんにお話していくデザインだとまた違ってくるのではないか。パークレットも、沿道の飲食店からものを買って座っていただくことが一番自然なデザインだと思うので、その流れを作るために取り組んでいきたい。

●寺門氏

引き続きパークレットのクオリティを上げ、取り組みを続けていきたい。

社会の大きい流れとして、SDGsやネイチャーポジティブなどの取り組みが実施されている。「生物多様性自治体ネットワーク」という組織があり、日本全国の自治体が参画している中で、関東では茨城県の自治体だけ参画していない。これをきっかけに水戸市も参画していけたらと思う。小さなことからでも、まちなかの企業などと協力して取り組んでいけるのではないかと思っている。

●大森

企業を巻き込む上では、確かにそういった視点や価値観で共感してもらえるポイントを作れると良い。協議会の取り組みも、まだ周知不足でうまく浸透していないところがあり、その裏返しなのか、パークレットに設置して配布しているパンフレットはどんどん減っていく状況である。興味はあるけどまだ深く知らないと感じている層はいると思うため、それぞれの視点での関わり方が見える仕組みを作りたい。

今回おふたりは得意分野で直接的に依頼したが、事業主的な立場から考えて、どのようにすれば積極的に携わりやすいか。

●本谷氏

自発的に関われるきっかけが欲しい。

現在関わっているイベントでは、主催者がイベントを用意するのではなく、参加者にどういうイベントにしたいか考えてもらう形態をとっている。例えばマルシェでも、まず出店者の交流会を先に行い、顔を合わせながらどういうイベントにしたいか、自分はどう参加できるかを話し合ってもらう。自主参加を促すためには、自分が運営者になる感覚を持たせる仕掛けが必要だと思う。

「水戸まちなかデザイン会議」などでも、自分たちが実際にまちなかで何かをするためにはどうしたらよいか意見を出し、その意見を実現できるようなチャレンジを行うことで、責任感を持ってもらえるような機会を持たせていくのも良いと思う。運営側もチャレンジに対する責任を持つことで、自分の意見が通るんだとか、声を聞いてもらえるんだという実感がわくと思う。どう自分ごとに落とし込むか、それをどう仕掛けるかを考えていく必要がある。

●寺門氏

この組織は何をやっているんだろう?という状態だと、なかなか自分ごとで考えづらく、どう関わろうか難しい。自由に参加していいよと呼びかけるのも大事だが、ある程度組織としてこういうことをやっていきたい、こういう募集をしている、という具体例を提示すると、自分ごととして捉えやすいと思った。

●金先生

取り組みをする側のつながりは広がってきているが、まちなかに住む人の動きはどうか。本当にまちなかを使い倒しているのか。まちなかに住む人とのつながりは弱いと思うが、今回パークレットのような日常から目につくものが置けたことは、今後つながりを広げるきっかけになり得る。

昨年度のシンポジウムでのディスカッションでは、危機感がないとか、沿道店舗の方々に諦めが見えるという問題点が出ていた。ヨーロッパでは、カーボンニュートラルやネイチャーポジティブの考えによって、都市や個人のライフスタイル、活動の仕方が変容していったが、水戸ではそのような動きはない。その中でどう変わっていくか考えると、チャレンジやまちなか暮らしを提案し、都市の形を変えていくことを考えないといけないと思った。

●田中先生

つながりを広げる方向として、高校生など若い人たちに活動に加わってもらうと、記憶や体験が残り、地元への愛着形成にもつながる。地域学習として、水戸の歴史的な成り立ちと今の課題とで連携して、何かできることもあるのではないか。

クロージング

《来年度以降の取り組みについて》

これまでは継続的に社会実験とプロモーションを行い、ノウハウを蓄積してきました。

水戸のまちなかには魅力的な資源が大いにありますが、まちなかを歩いていても情報はありません。周りにいる人や施設がまちなかに関わってほしいと思う反面、まちなかが周りと関わりを持っていない。ディスカッションでも話題に出た連携についても含めて、令和6年度・7年度は「連携ビジョン」を策定します。まちなかが周りの地域や施設とどう関わりを持ち、再生していくのかという連携のあり方を、具体的なビジョンとして2年かけてまとめていきます。試行実験も連携のありようを試しながら行い、実験の参加者が当事者として関われるような連携のあり方も模索していきます。そして令和8年度以降は、現在実験的に設置しているパークレットや人工芝、駐輪場の実装を目指します。

現在の道路占用許可・使用許可の期限は2024年3月31日までですが、4月以降への延長に向けて協議を進めています。今回の「水戸まちなかリビング作戦2023」では、安全性の確認ができました。延長期間で、実際にどれだけの人にどういう形で使っていただけるかを検証していきます。

《総括》

今までの経緯も含めて聞いて、これまで色々なことを本当によくやってきたと思う。様々な地域での官民連携やウォーカブルの取り組みと比べても、水戸のまちなかの活動は遜色なく、勝っているとも感じる。

一方、地元からの共感はもうひとつで、地元の人たちの動きも活発と言えるわけではない。そこをどう動かしていくかが問題である。来年度以降の取り組みとして、これまでの活動をパネルなどにまとめてどこかに展示できないか。市民会館などに場所が借りられて展示ができれば、迫力があるのではないか。

キーワードは「統合」と「連携」。社会実験で行ってきたこと・ノウハウのパーツはかなりあるため、今までやってきたこと、よいと思ったことを統合していけたら、実装に向けた一つのステップになると思う。

この取り組みが少しでも気になったみなさん

ぜひ参加してみませんか♪

水戸まちなかデザイン会議は、水戸のまちなかの再生に向けて

活動するオープンプラットフォームです。

随時参加者を募集中!

未来ビジョンに共感していただけた方はぜひご参加ください!

InstagramやFacebook、TikTok、X(Twitter)など

SNSへの投稿もよろしくお願いします!

#(ハッシュタグ)

コメント