これまでの取り組みをご紹介します!

- mitonomachinaka

- 2025年6月27日

- 読了時間: 6分

更新日:2025年6月30日

《概要》

私たち「水戸のまちなか大通り等魅力向上検討協議会」は、水戸市中心市街地で居心地よく歩きたくなるまちなかづくり(ウォーカブルなまちなかづくり)による都市再生を目指す、官民連携エリアプラットフォームです。

令和2年の設立以降、「未来ビジョン」の作成やストリートサイン、空間活用・交通関係の社会実験、まちの魅力を発信するプロモーション事業などを実施してきました。

これまでの取り組みについて、年度ごとにご紹介いたします。

スライド画像はクリックで拡大表示できます

《令和2年度》

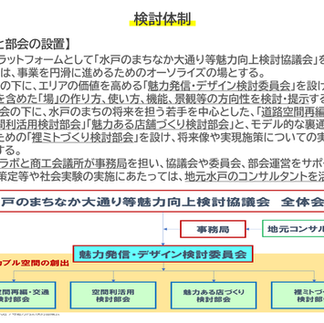

コロナ禍に見舞われるなか、40を超える官民の団体・個人により協議会を発足しました。目指すべき将来像「未来ビジョン」の素案を作成すべく、委員会及び部会体制で検討を進めました。

理想的な水戸のまちなかのあり方について意見・アイデアを出し合いながら、水戸のまちの成り立ちや地形的・地理的な特徴、統計データから読み取れる中心市街地の現状、ビッグデータを分析して明らかになった人流の面の課題、そして改めて自分たちの目で現地を見て回る中で感じた課題なども含め、未来ビジョン素案として取りまとめました。そのコンセプトは「挑戦心を育む、コンパクトなまちなか暮らしを取り戻す」です。

《令和3年度》

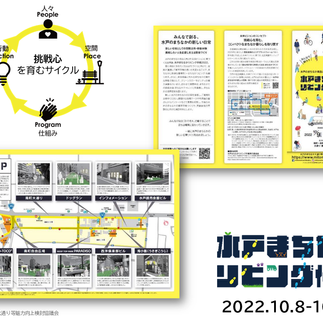

この取り組みは、行政が策定する計画とは異なり法的な拘束力はなく、ビジョンが実現できるかはどれだけ多くの方に共感いただき、自分ごととして関与してもらえるかにかかっています。令和3年度は、この取り組みに共感する方が自由に参加できる「水戸まちなかデザイン会議」を開始し、未来ビジョン素案の方向性が共感を得られるものなのか、その検証をするための試行・実証実験「水戸まちなかリビング作戦」を行いました。

実験内容は裏通りの安全性の確保と大通りとの回遊を狙った「ストリートサイン」の設置、沿道空間に滞在したくなる場所「まちなかリビング」の設置、これらの空間やエリア全体を対象とした自主提案企画「まちなかチャレンジ」の実施です。

実験の企画から設営・施工まで自分たちでやれることは自分たちでやっていくスタンスで、多くの水戸まちなかデザイン会議メンバーが一丸となって実験を作り上げました。自主提案企画である「まちなかチャレンジ」は10件以上実施され、この実験自体が挑戦心を育む機会となりました。

実験期間中に実施したアンケートでは、未来ビジョン素案の共感度が78.8%、取り組みの継続希望が92.9%とこの取り組みに対する多くの共感が確認でき、正式に未来ビジョンとして策定に至りました。

《令和4年度》

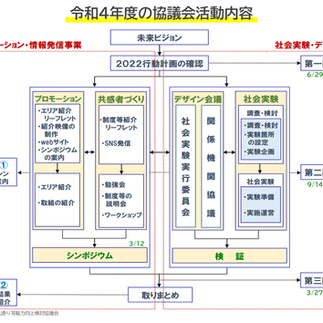

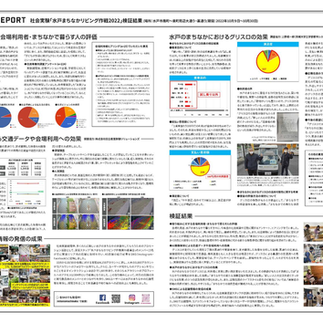

前年度に策定された未来ビジョンに基づき、社会実験「水戸まちなかリビング作戦2022」とシティプロモーション事業で水戸のまちなかの魅力向上に取り組みました。

より多くのデザイン会議メンバーが自分ごとで関われるよう当初の委員会・部会体制を発展的に解消するため、デザイン会議の中に随時部会を設置し、協議会とデザイン会議の双方に参加する運営委員会により橋渡しをする体制に移行しました。 社会実験ではまちなかリビングや駐輪場の設置、まちなかチャレンジに加え、新しい移動手段の可能性としてグリーンスローモビリティの導入実験を行ないました。グリーンスローモビリティは電動で走行する時速20km/h未満の車両で、環境負荷を抑えた移動手段として注目されています。今回の実験では単純な移動手段としてだけではなく、乗客同士や乗客と歩行者の交流のきっかけにもなりうるという新たな可能性が示唆されました。

《令和5年度》

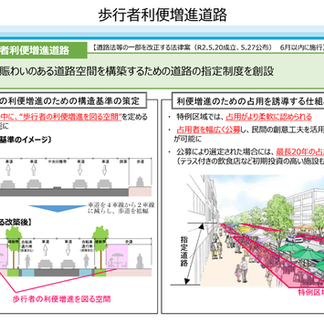

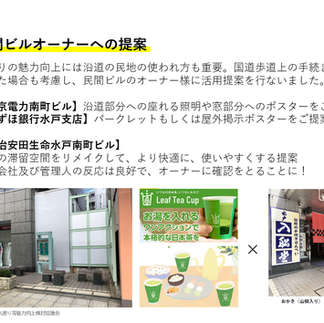

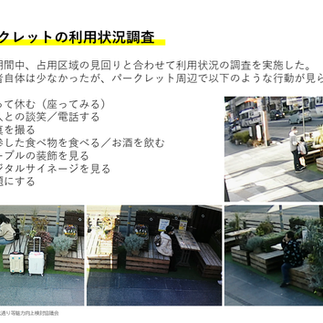

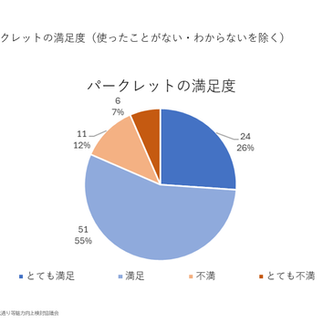

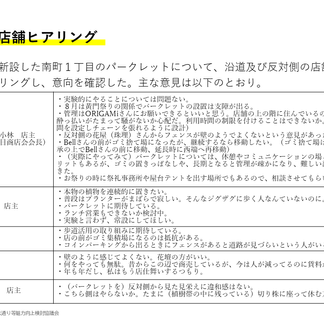

令和3・4年度の取り組みは裏通りを中心としたものでしたが、令和5年度は大通り(国道50号)の歩道に滞在空間等を設置する試行・実証実験「水戸まちなかリビング作戦2023」を行いました。 元々、歩道を含む道路は交通のための空間ですが、特定の条件下で必要な手続きをとれば長期的に滞留空間などとして活用することも可能です。水戸のまちなかをより魅力的な空間にすべく、道路空間の活用可能性に着目し、これまでのまちなかリビングやまちなかチャレンジに加えて歩道へのパークレットの設置実験を行いました。

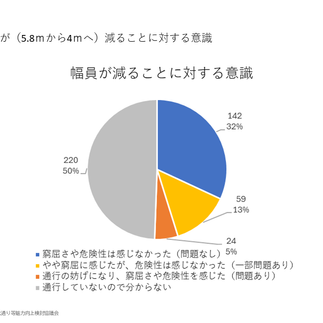

実験の検討を進める中で、大通りの歩道は自転車も通行する「自転車歩行者道」であるため、道路空間の一部を活用すると通行空間が狭まってしまい、交通安全上のリスクがあるのではないかとの意見もありました。そのため、まずは実験として歩道幅を技術的な基準(確保すべき幅員)である4mまで狭めたときに、交通状況に支障がないかの検証を行いました。

パークレットの製作にあたっては、デザイン会議メンバーによる廃材を活用したエコなパークレットに加え、文化デザイナー学院の学生や茨城デザイン振興協議会所属のプロのデザイナーも製作に加わり、多様なパークレットを生み出すことができました。

交通安全に関する検証結果としては、歩行者と自転車のすれ違いの際に十分な距離を保てており、歩道の幅を狭めても交通安全上の問題は発生しないと考えられる結果となりました。しかし、人通りが少ない時期であったため、全体会議においてより長期での実験が望ましいとの結論に至り、翌年度も継続的に検証する方向となりました。

《令和6年度》

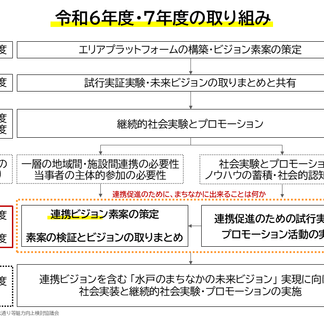

令和6年度は活動をより大きく効果的なものにしていくため、まちなかでの「連携」をテーマに、昨年度から継続した歩道活用に加えて「連携ビジョン素案」の作成や連携促進のための試行・実証実験「水戸まちなかリビング作戦2024」やプロモーション活動などを実施しました。

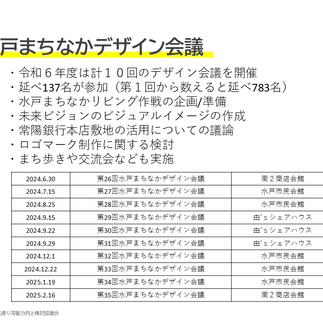

水戸まちなかデザイン会議は計10回開催し、部会を設置することでより具体的な検討ができる仕組みづくりを行いました。未来ビジョンのブラッシュアップ部会では、まちなかを満喫するライフスタイルなどのビジュアルイメージを作成しました。

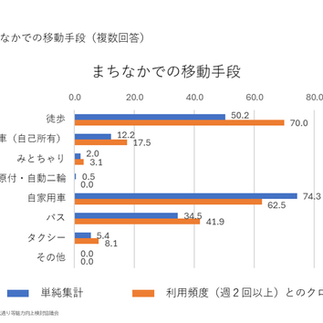

水戸まちなかリビング作戦では、前年度から引き続いての実施となった歩道の活用実験や南町自由広場の滞留空間化、B1所属のバスケットボールチーム「茨城ロボッツ」と連携した「まちあるき企画」や「飲食店割引サービス」を実施し、相互で情報発信を行いました。

交通安全性の検証に関して、パークレット設置箇所で歩行者・自転車の通行量や距離を調査したところ、歩行者と自転車のすれ違い時の距離は1m以上確保されており、歩行者量の多い時期でも、歩道の通行空間を技術的な基準である4mに狭めることで交通上の危険は生じていないことが分かりました。

年度末には第5回水戸まちなかデザインシンポジウムを開催し、茨城ロボッツの川﨑氏による講演や連携ビジョン素案(TRIXMAG vol.14参照)の紹介を行いました。 また、フリーペーパーTRIX MAGを2刊発行し、市内各所に配布しました。

以上、前年度までの取り組み概要のご紹介でした。当協議会では、引き続き、水戸のまちなかの魅力向上に向けて「水戸まちなかデザイン会議」や「水戸まちなかリビング作戦」等の取り組みを実施していきます。開催記録や今後の活動予定も随時更新していますので、ぜひご覧ください。水戸まちなかデザイン会議へのご参加もお待ちしております!

コメント